移动处理器天梯榜深度对比:谁领跑性能与能效之争?

- 问答

- 2025-09-29 20:43:23

- 3

谁领跑性能与能效之争?

每年新机潮涌来,我总像个狂热信徒般追着发布会跑,心里默念着:“这次芯片该有惊喜了吧?” 可当手指划过冰凉的新机屏幕,那点兴奋劲儿还没散尽,裤兜里传来的灼热感却像一盆冷水浇下——得,又是个“暖手宝”。

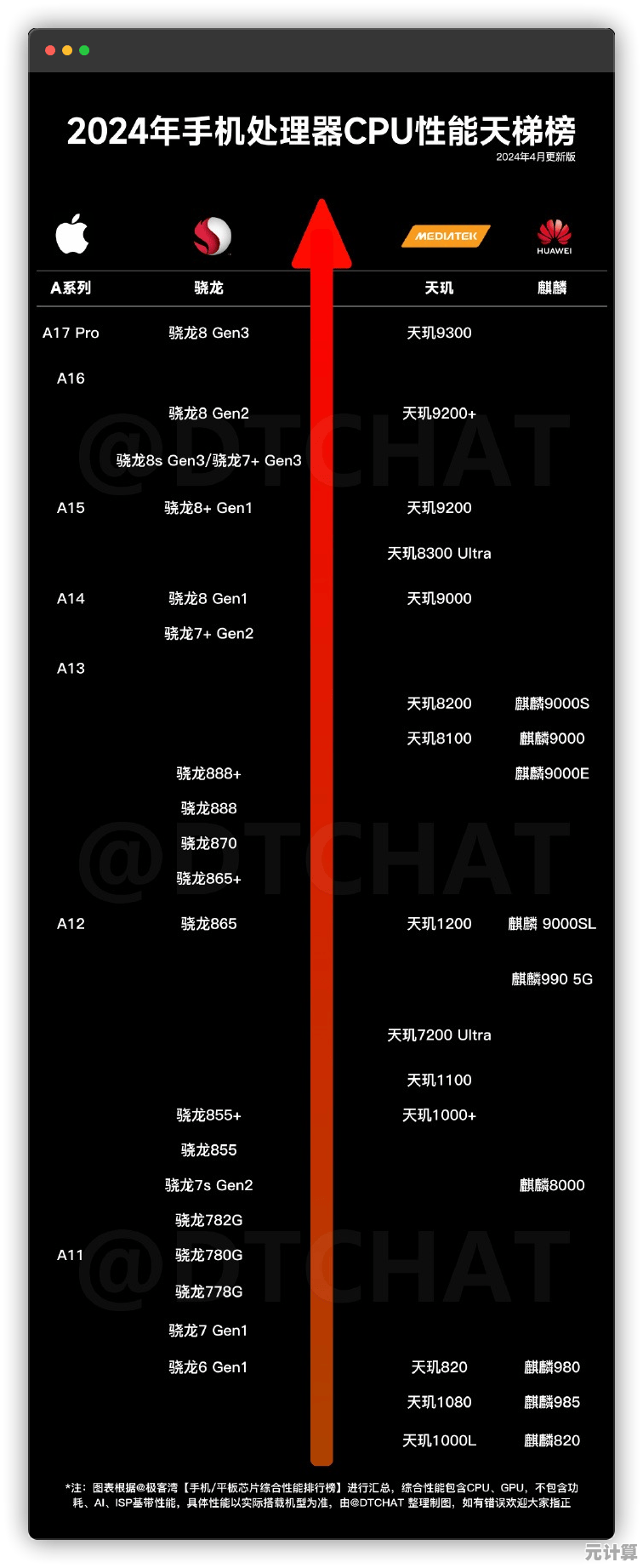

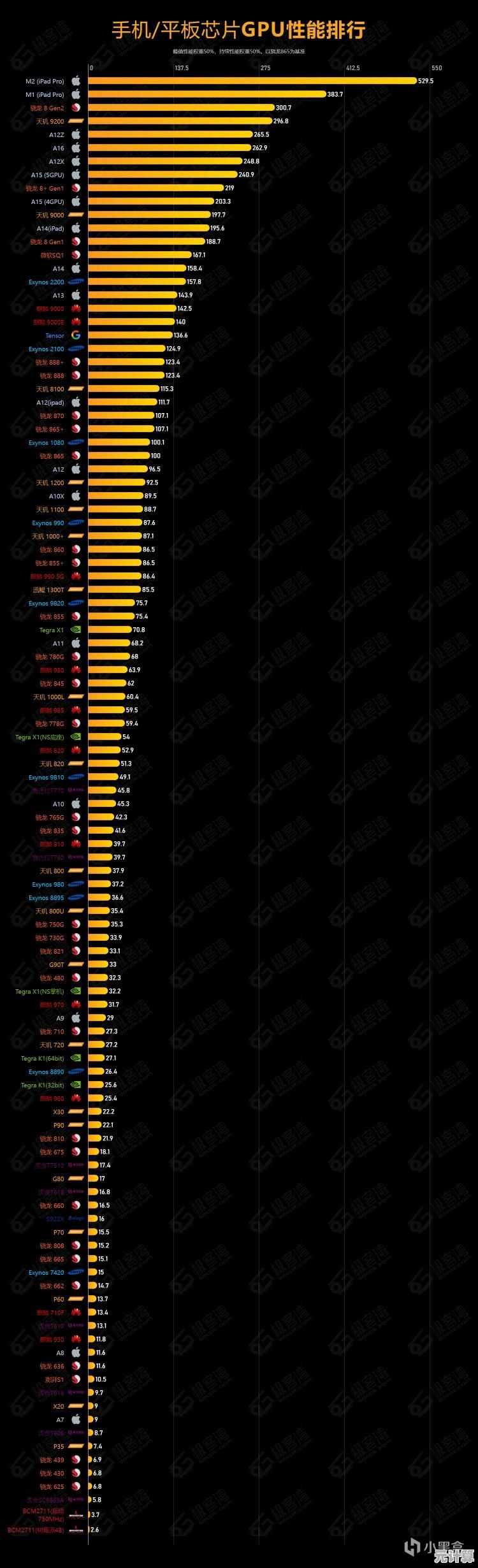

性能擂台:谁才是真·怪兽?

高通骁龙8 Gen2 无疑是去年安卓阵营的“顶流”,我至今记得拿到小米13 Pro的那个下午,迫不及待地跑了个安兔兔——135万!数字亮眼,可当我在《原神》里连续战斗半小时后,手机后背的温度几乎能煎熟鸡蛋(夸张了点,但烫手是真的),性能释放确实狂暴,代价却清晰可感。

联发科的天玑9200+ 则像一匹黑马,在vivo X90s上,它的表现让我有点意外,同样跑《原神》,帧率稳得惊人,波动曲线平滑得像被熨斗烫过,联发科这次在GPU上下的功夫,似乎真摸到了门道?(发热依然存在,只是那股子“蛮力”感稍弱了些)

苹果的A16 Bionic 则走另一条路,在iPhone 14 Pro上,它从不刻意追求跑分榜的巅峰数字,但那种“丝滑”感却深入骨髓,打开应用、滑动页面、切换任务,流畅得仿佛在抚摸一块温润的玉石,Geekbench的单核成绩依然傲视群雄,这背后是苹果软硬一体化的深厚积累——它知道力气该往哪里使。

能效战场:谁在“偷偷”省电?

性能是面子,能效才是里子,骁龙8 Gen2 在台积电4nm工艺加持下,日常刷微博、回微信确实比前代“冷静”不少,可一旦火力全开,功耗曲线依然陡峭,我那台小米13 Pro,重度游戏后电量掉得飞快,仿佛在提醒我:性能是有代价的。

天玑9200+ 在能效比上似乎找到了某种平衡点,在X90s上,中度使用一天下来,剩余电量常给我小惊喜,联发科在调度策略上似乎更“聪明”了,懂得在性能和功耗间灵活切换(虽然有时切换得有点“神经刀”,后台杀应用稍显积极)。

A16 Bionic 的能效,则是苹果的“祖传优势”,iPhone 14 Pro的电池容量在安卓旗舰面前堪称“寒酸”,但实际续航却常能硬刚甚至反超,那种“细水长流”的省电功力,让安卓阵营眼馋不已,苹果对芯片和系统的绝对掌控力,在这里体现得淋漓尽致——每一分电,都花在刀刃上。

未来迷雾:谁能破局?

今年的骁龙8 Gen3 和天玑9300 都摆出了“堆核”的架势,超大核、大核、小核的组合拳眼花缭乱,可堆料真能解决根本问题吗?我有点怀疑,性能提升的边际效应越来越明显,而用户对续航和温控的抱怨却从未停止。

苹果的A17 Pro 首次用上3nm工艺,但iPhone 15 Pro系列用户反馈的发热问题却让人大跌眼镜,这似乎是个警示:制程红利并非万能药,架构优化和散热设计同样关键,苹果的“翻车”提醒所有人:能效之路,道阻且长。

尾声:我的“私心”选择

夜深人静,手机屏幕幽幽亮着,低电量警告突然弹出——这场景太熟悉了,比起跑分榜上冰冷的数字,我更渴望一部能陪我安心刷到天亮的手机,骁龙8 Gen2的狂暴、天玑9200+的均衡、A16 Bionic的持久,各有拥趸。

若你问我个人偏好?作为一个被“暖手宝”烫过太多次的普通用户,我心底那杆秤,正悄悄向“冷静”和“持久”倾斜,毕竟,再强的性能怪兽,若不能安静地躺在掌心,终究少了点温度,移动芯片的终极较量,或许不在于瞬间的爆发,而在于谁能把澎湃的力量,温柔地融入我们日复一日的数字生活里——用得爽,才是真本事。

本文由板洋于2025-09-29发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/44871.html

![探索[MSDN]开发者资源宝库:技术文档与实战指南详解](http://max.xlisi.cn/zb_users/upload/2025/10/20251001095723175928384313190.png)