SSD技术突破:高速存储驱动计算效率飞跃

- 问答

- 2025-09-30 09:39:29

- 2

SSD技术突破:高速存储驱动计算效率飞跃

记得大学那会儿,我攒了三个月生活费买的第一台笔记本,开机时能慢悠悠去倒杯水回来——那5400转的机械硬盘像老牛拉破车,加载个Photoshop都能听见磁盘"咔哒咔哒"的挣扎声,直到2015年咬牙换了块256GB的SATA SSD,开机时间从两分半骤降到十秒出头,那一刻我对着屏幕愣了半天,第一次真切感受到存储介质对计算效率的物理级碾压。

如今SSD技术早已不是当年模样,NVMe协议普及后,PCIe 4.0通道的SSD顺序读写飙到7000MB/s以上——去年我测试某国产PCIe 4.0 SSD时,拷贝100GB的4K视频素材仅耗时23秒,而机械硬盘呢?恐怕够我泡两杯咖啡了,这种速度跃进直接改写了工作流:剪辑师朋友小陈告诉我,他的Pr时间轴拖动再也不会卡成PPT,实时渲染8K素材时,进度条终于有了"活着"的迹象。

QLC闪存与堆叠工艺的成熟则让大容量SSD价格持续跳水,三年前1TB SSD还要千元价位,现在长江存储的致态TiPlus7100不到四百就能拿下,我把自己NAS里的机械盘全换成SSD后,深夜备份数据时再也听不到硬盘炒豆子般的噪音——这种安静反而让人有点不习惯,QLC的寿命争议?说真的,普通用户写爆它之前,设备早该换代了。

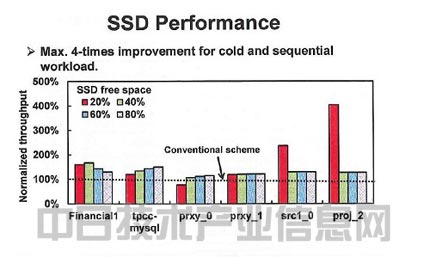

更隐秘的进化在于随机读写性能,高端SSD的IOPS(每秒输入输出操作)突破百万级,这让数据库响应呈现指数级优化,朋友创业公司的财务系统迁移到全闪存阵列后,月末结账时间从6小时压缩到40分钟,会计团队终于不用通宵加班了,而游戏玩家最懂的"地图加载地狱":在《赛博朋克2077》的夜之城,SSD让传送等待从黑屏读条变成转瞬即逝的过场动画。

散热马甲与主控芯片的协同进化也值得玩味,我拆解过三星990 Pro的散热片,石墨烯涂层下的主控芯片面积比指甲盖还小,却要调度数百个闪存通道,高温降速问题?现在高端盘基本能扛住70℃不掉速——虽然打游戏时摸上去还是烫得能煎蛋。

存储墙的瓦解正在重构计算范式,当数据搬运速度追上CPU处理能力,瓶颈开始从I/O转向算法本身,去年我用Python处理百万行csv文件时深有体会:换SSD后pandas加载时间从12秒降到0.8秒,但后续数据处理脚本的优化反而成了新痛点,这就像给马车换上喷气引擎后,才发现车夫才是速度天花板。

未来值得期待的是PCIe 5.0 SSD的普及,虽然目前价格虚高且发热惊人,但想想三年前PCIe 4.0的处境,技术迭代总会找到平衡点,或许某天我们会像怀念机械硬盘一样,调侃当年SSD居然还要担心"写磨损"——毕竟QLC的擦写次数都突破2000次了,普通用户十年都难耗尽。

从开机等咖啡到指尖轻点即响应,SSD用速度重新定义了"即时性",当等待消失于无形,效率便不再是目标,而成了默认状态——这种静默的革命,正藏在每一次秒开的软件和瞬间加载的游戏里,无声重塑我们对数字世界的耐心阈值。

本文无意探讨技术参数堆砌,仅记录一个普通用户从机械盘到PCIe 4.0时代的真实体感,那些被固态存储拯救的时间碎片,最终都汇成了数字生活的呼吸感。

本文由盘自强于2025-09-30发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/45669.html