探秘PIN码:从基础定义到实际应用全解析

- 问答

- 2025-09-30 14:57:31

- 5

探秘PIN码:从基础定义到实际应用全解析

那天在超市结账,我盯着POS机闪烁的屏幕,大脑突然一片空白,六位数字的组合像被橡皮擦抹去,身后排队人群的呼吸声越来越重...最后只能尴尬地换卡支付。😅 这串看似简单的数字,竟能瞬间让现代人寸步难行。

数字世界的原始钥匙 PIN码(Personal Identification Number)本质上是一串纯数字密码,像一把机械锁的金属钥匙,1970年代,苏格兰工程师詹姆斯·古德菲勒发明了第一张带磁条的银行卡,却苦于如何验证持卡人身份,某次他在酒吧看到酒保核对会员编号簿,突然想到:"为什么不用数字代替签名?" 这个灵光乍现催生了最早的4位PIN码系统。

我奶奶至今把银行卡密码写在台历背面,用"买菜钱"三个字代替,这种原始的安全措施恰恰揭示了PIN码的核心矛盾:既要足够复杂防破解,又要足够简单便记忆,4位PIN码有10000种组合,但研究发现超过26%的人使用"1234"、"0000"或出生年份——安全防线在人性弱点前不堪一击。

生活里的隐形栅栏 去年朋友旅行时手机被偷,小偷却因锁屏PIN码无法销赃,这部价值八千的手机最终在定位追踪下找回,朋友感慨:"六位数比防盗门还管用。" 而我的电子门锁在物业强制要求下设置了8位PIN码(包含字母和符号),结果有次深夜回家输错三次被锁门外,只能蹲在楼道等开锁师傅,深刻体会到过度安全本身就是风险。🔐

银行APP的转账验证让我更分裂:指纹识别失败三次后强制跳转PIN码验证,当手指沾水无法识别时,那串数字成了数字诺亚方舟,可每次输入时遮挡键盘的神经质动作,又像在演谍战片——明明四周只有我家猫在打哈欠。🐱

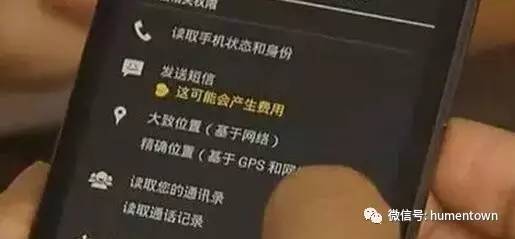

安全困境与人性博弈 • 遗忘悖论:为防生日被猜中,我设了随机数"4826",结果在境外ATM取现时连错两次,情急之下尝试用谐音"是不是二流"(48=是吧?26=二流)才惊险记起 • 强制升级:某支付平台突然要求6位PIN码+字母,我愤怒地改用图案解锁,三天后因图案太复杂而主动回归数字阵营 • 替代危机:面部识别在强光下失灵,声纹识别在感冒时哑火,最终兜底的永远是那串沉默的数字

有次在科技论坛听工程师吐槽:"我们给智能保险箱做了虹膜识别,结果用户投诉说'半夜开个保险箱还要开灯瞪眼',最后乖乖加装PIN码键盘。" 这揭示了一个残酷现实:再酷炫的生物识别,也打不败摸黑能操作的肌肉记忆。

未来迷雾中的微光 当我在智能汽车上看到"启动PIN码"选项时,突然意识到这串数字正在侵入更危险的领域,试想自动驾驶时突然弹出"请输入PIN码确认路线变更",绝对比考科目二还紧张,而脑机接口公司Neuralink的测试者透露,他们仍需用思维输入数字密码来锁定设备——原来意识世界里也需要数字锚点。

站在2024年回望,PIN码像数字文明的活化石,它不够酷,常被遗忘,总被嫌弃太老土,但每当我深夜在机场ATM取现,听着键盘清脆的按键声,反而觉得这原始的数字仪式比扫脸更让人安心,或许人类终究需要一些可触摸、可计数、可掌控的安全感,就像孩童紧握口袋里的家门钥匙。🔑

下次当你指尖敲击那串秘密数字时,不妨想想:这不仅是解锁屏幕的动作,更是人类在数字洪流中为自己保留的最后一块陆地,至于我?正在训练自己用圆周率后六位当密码——至少忘记时可以现算。(3.141592...等等,最后六位是多少来着?)🤔

本文由相孟于2025-09-30发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/46009.html

![探索[MSDN]开发者资源宝库:技术文档与实战指南详解](http://max.xlisi.cn/zb_users/upload/2025/10/20251001095723175928384313190.png)