全面了解操作系统(OS)2024年核心功能与工作原理深度解析

- 问答

- 2025-09-30 15:12:54

- 2

全面了解操作系统(OS):2024年核心功能与工作原理深度解析

我至今记得那个深夜——屏幕突然一片死寂的蓝,光标凝固,刚渲染了四小时的视频工程文件消失得无影无踪,那一刻,Windows 10 的“优雅崩溃”像一记闷棍敲在心上,操作系统,这个我们每天依赖却视而不见的数字基石,它到底是什么?它真的理解我的崩溃吗?2024年了,它又进化成了什么模样?

核心功能:不只是“让电脑能开机”那么简单

-

进程管理:舞台背后的疯狂调度员

- 它干了啥? 想象一下,你同时开着 Chrome(20个标签页)、微信、Premiere Pro 渲染视频,后台还跑着 Steam 下载游戏,OS 像个焦头烂额的导演,决定哪个“演员”(进程)此刻能占用 CPU 这个核心舞台,分配多久时间片,如何优雅地切换(上下文切换)而不让观众(用户)察觉卡顿。

- 我的血泪史: 玩《艾尔登法环》时突然切回桌面回微信,再切回去游戏卡成PPT?这就是优先级调度没玩好——微信前台抢了游戏的 CPU 时间,后来学会在任务管理器里手动调高游戏优先级(临时救急),才稍微缓解,OS 的默认策略有时真不如人意。

- 2024 看点: 混合调度(结合实时性和公平性)更成熟了,尤其对混合架构(大小核 CPU)优化更好,但说实话,Windows 11 的调度在某些游戏本上依然抽风,不如 Linux 内核在某些场景下那么“懂”硬件。

-

内存管理:精打细算的“空间魔术师”

- 它干了啥? 物理内存(RAM)就那么大,程序却个个胃口不小,OS 玩起了“虚拟内存”的魔术——给每个进程画个大饼(虚拟地址空间),实际物理内存不够时,偷偷把不活跃的数据塞进硬盘(页面文件/Swap),它还得严防程序越界访问,互相踩踏。

- 崩溃现场还原: 在 16GB 的旧笔记本上用 Premiere Pro 处理 4K 素材,预览时突然软件崩溃,任务管理器一看,内存占用飙到 15.9GB,硬盘灯狂闪——虚拟内存疯狂交换,性能断崖下跌,最终软件撑不住了,那一刻真想砸钱加内存(后来也确实加了),OS 尽力了,但物理限制是硬伤。

- 2024 现实: 大内存(32GB+)普及缓解了部分压力,但内存压缩技术(如 macOS 的 Memory Compression, Windows 的 StoreMI/ZRAM in Linux)作用更大了,Swap 用多了依然卡成狗,物理内存还是王道。

-

文件系统:数字世界的“档案管理员”

- 它干了啥? 硬盘/U盘/SSD 上那堆 0 和 1 怎么组织、命名、存储、检索?全靠文件系统定规矩(NTFS, APFS, ext4, ZFS…),它管你怎么存(块分配),怎么找(目录树),怎么保证断电不丢数据(日志功能)。

- 差点丢数据的教训: 给树莓派换了个新 SD 卡,图省事直接格式化成 FAT32(兼容性好),结果某次意外断电,整个/home 目录的文件时间戳全乱套,几个配置文件内容损坏,血的教训:嵌入式小设备也得上带日志的文件系统(如 ext4)!FAT32 太脆弱,OS 的文件系统选择,直接关乎数据安全。

- 2024 趋势: 像 ZFS, Btrfs 这种带高级特性(快照、数据校验、RAID 整合)的文件系统,在 NAS 和专业领域已成主流,甚至开始向消费级渗透(如 TrueNAS Scale),可靠性和数据自愈能力越来越重要。

-

设备驱动:硬件与软件的“翻译官”

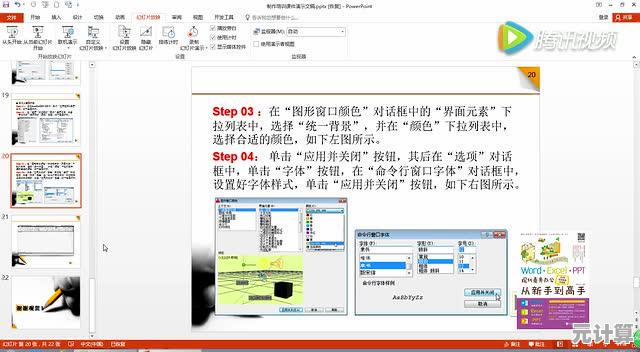

- 它干了啥? 新买的炫酷显卡、打印机、USB 小风扇… OS 自己不认识它们,驱动就是那个懂双方语言的翻译,把 OS 的标准指令(“画个三角形”)翻译成硬件能听懂的具体操作。

- 驱动地狱历险记: 给一台老式激光打印机在 Linux 上找驱动,官方只提供 Windows 版,折腾半天开源驱动,打印测试页出来全是乱码条纹,最后在某个论坛角落找到某大神十年前修改的驱动包,编译安装后居然能用!那一刻的成就感,堪比通关,OS 再强大,没驱动就是睁眼瞎。

- 2024 痛点: 硬件迭代太快,驱动稳定性依然是痛点,Windows Update 自动更新的驱动有时反而导致蓝屏(尤其显卡驱动),Linux 内核集成大量驱动是优势,但对最新奇硬件的支持可能滞后,通用驱动框架(如 USB4, Thunderbolt)的完善是方向。

-

网络与安全:数字世界的“守门人”与“信使”

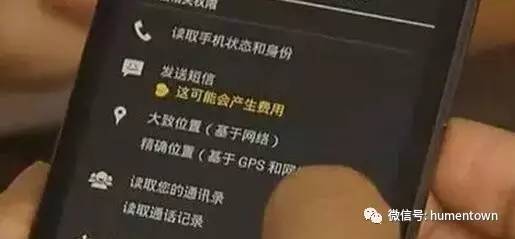

- 它干了啥? 管理网卡、实现 TCP/IP 协议栈让你能上网;防火墙过滤恶意流量;权限系统控制谁(用户/程序)能访问什么资源。

- 安全警钟: 朋友公司一台暴露在公网的测试服务器(Linux),弱密码 + 没及时打补丁,被挖矿脚本攻陷,发现时 CPU 满载跑了一个月,电费账单暴涨,OS 的安全配置(更新、防火墙、强密码、最小权限原则)不是摆设,是护城河!

- 2024 挑战: 零日漏洞、供应链攻击、勒索软件威胁只增不减,操作系统内置的安全机制(如 Windows Defender Application Guard, SELinux/AppArmor in Linux, macOS Gatekeeper & SIP)越来越主动和严格,但用户的安全意识仍是短板。

工作原理:一场永不落幕的精密交响乐

OS 的核心,特别是内核,就像一个永不休息的协调中枢,它主要靠两招干活:

- 系统调用 (System Call): 这是应用程序向 OS 内核“求助”或“申请服务”的唯一标准窗口,你想读写文件?申请内存?创建进程?发网络包?都得通过这个“窗口”喊话,内核收到请求后执行特权操作,再把结果返回,这是用户态(应用程序)和内核态(特权核心)的安全边界。

- 中断 (Interrupt): 这是硬件或软件“插队”通知内核的紧急通道,键盘按下了?网卡收到数据包了?定时器时间到了?硬盘读写完成了?都会触发中断,内核立刻暂停手头工作,优先处理这个紧急事件,处理完再回到原来的任务,正是无数次的系统调用和中断处理,编织成了 OS 流畅运行的假象。

个人吐槽与不成熟思考:

- “抽象”的代价: OS 的伟大在于抽象,让我们不用关心硬件细节,但抽象层堆叠太多(虚拟机、容器、复杂的图形框架)也带来了性能损耗和难以调试的复杂性,有时候怀念 DOS 时代的“直接”,虽然原始,但一切尽在掌控(然后马上又想起配置 IRQ 冲突的噩梦,算了算了)。

- “智能”的边界: 现代 OS 越来越“智能”,想预判你的行为(预加载应用、优化资源),但很多时候感觉它在“自作聪明”——Windows 更新在你最忙的时候强制重启;macOS 的 Spotlight 索引狂吃 CPU,能不能把选择权真正还给用户?或者“智能”得更透明、更可预测?

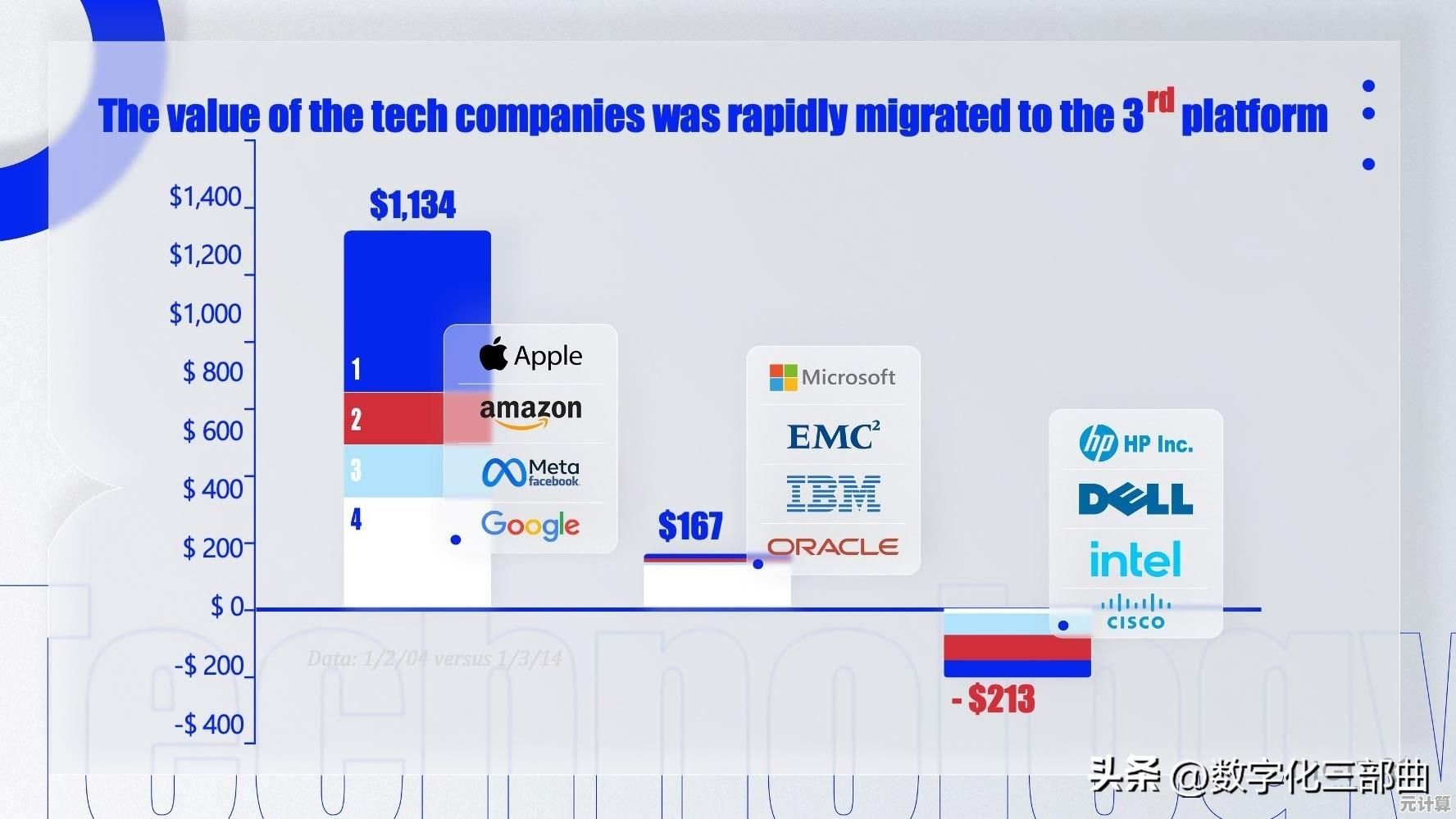

- 统一与分裂: 桌面有 Windows/macOS/Linux 三足鼎立,移动端 iOS/Android 二分天下,还有各种嵌入式 OS,跨平台开发依然痛苦,未来会不会有更通用的 OS 抽象层?WebAssembly (WASM) 算一种尝试吗?还是说,碎片化本身就是生态活力的体现?

- 资源怪兽? 感觉现代 OS 自身越来越“胖”,一个干净的 Windows 11 安装完,啥都不干就吃掉几个 GB 内存和几十 GB 硬盘,Linux 发行版虽然轻量选择多,但主流桌面环境也不瘦,怀念当年在 512MB 内存跑 XP 的日子(虽然可能只是回忆滤镜),轻量化、模块化 OS(如 Alpine Linux)在特定场景(容器、IoT)的兴起,是不是一种反思?

空气般的存在,数字文明的基石

操作系统就像空气和水,平时你感觉不到它,直到它“消失”的那一刻——蓝屏、死机、无法连接、权限被拒——你才惊觉它的不可或缺,2024 年的 OS,在核心原理上并未颠覆几十年前的经典设计(进程、内存、文件、驱动…),却在可靠性、安全性、对异构硬件的支持、资源调度的智能化上不断精进,默默支撑着我们越来越庞大和复杂的数字生活。

下次当你流畅地多任务切换、瞬间打开巨型文件、或与千里之外的人视频通话时,不妨在心底给这位幕后功臣点个赞,它不完美,有时甚至气得你跳脚,但正是这些一行行代码构建的复杂交响,让冰冷的硬件有了生命,让我们的数字世界得以运转,它值得被了解,哪怕只是一点点皮毛,毕竟,我们每天都在它的舞台上表演。

本文由封子昂于2025-09-30发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/46025.html

![探索[MSDN]开发者资源宝库:技术文档与实战指南详解](http://max.xlisi.cn/zb_users/upload/2025/10/20251001095723175928384313190.png)