云端赋能企业变革,阿里云电脑引领数字化新浪潮

- 问答

- 2025-10-01 17:02:05

- 1

阿里云电脑如何搅动数字化浪潮?

记得去年这个时候,我还在和一位做传统制造业的朋友聊天,他皱着眉头跟我说:“系统又崩了,传个文件比寄快递还慢,部门之间数据根本对不上。”那时候他们公司还在用老旧的本地服务器,IT部门每天忙着“救火”而不是“点火”。😅 但半年后再见面,他整个人状态都不一样了——公司上了云,用的是阿里云桌面方案,用他的话说:“现在打开电脑就像打开水龙头,数据和算力‘即开即用’。”

这大概就是云电脑带来的最直接的改变:它不再只是一个“工具”,而逐渐成了企业呼吸的一部分。

不只是“线上主机”,而是一种新工作DNA

很多人一听“云电脑”,觉得无非是把主机搬到云上,换个地方开机而已,但如果你真这么想,可能就错过了它最核心的价值。🤔

我以前也以为上云就是为了省点硬件钱,但后来发现,真正的变革来自于工作流程的重构,比如我朋友的公司,他们用了阿里云桌面(Cloud Desktop)之后,财务可以直接在云端调取销售实时数据做分析,而销售又能立刻拿到生产端的库存动态——这些在以前得发邮件、等审批、导表格,折腾半天还容易出错。

某种程度上,云电脑把企业从“文件传来传去”的协作模式,推进到了“数据随时流动”的状态,这一点在小团队快速迭代的创业公司特别明显,我一个做文创设计的朋友,团队就5个人,分布在不同城市,他们用云电脑共享设计素材和渲染资源,谁更擅长哪部分就直接接手继续做,压根没有“版本冲突”这种老难题。

案例:一家小公司的“云上翻身仗”

讲个真实例子吧——不是我编的,是我一个前同事离职后做的亲子活动平台,初期他们只有6个人,没钱买服务器,更别说养IT人员了,最开始用某公有云的基础虚拟机,后来随着用户量上来,响应速度越来越慢,尤其做活动时卡成PPT。📉

后来他们咬牙试了阿里云的弹性云桌面(ECD),没想到反而更省了,为什么?因为只用为实际使用的算力付费,流量低谷时自动降配,高峰时秒级扩容,最让我惊讶的是,他们连安全运维都靠云平台内置的防护功能搞定,省下一个安全工程师的工资。

现在他们团队已经20多人了,但IT成本占比反而比初创时还低,老板笑着说:“我们这种小公司,以前是穿着草鞋追汽车,现在总算有辆共享单车了,还能随时换电动车模式。”

“人”的改变比“技术”更值得聊

技术永远只是工具,最后能不能成,还得看人愿不愿意用。

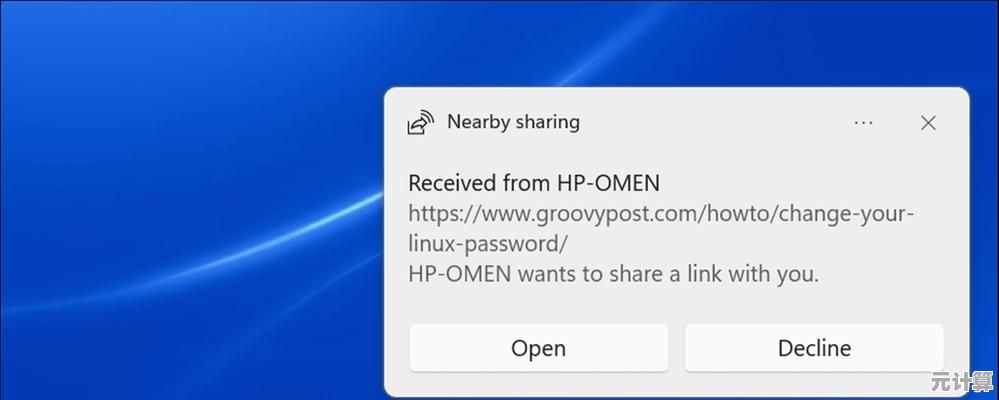

我见过有些公司跟风上云,但员工抱怨连连:“界面不习惯!”“原来快捷键不能用了!”😤 所以现在很多云服务商也开始强调“体验迁移”而不是“系统迁移”,比如阿里云桌面就保留了高度兼容Windows/macOS的操作逻辑,甚至支持自带设备接入(BYOD)——你用自己的iPad也能登录公司云电脑。

这种灵活性反而激发了一些意想不到的使用场景,我知道有家广告公司,设计师晚上在家用平板登录云电脑修改稿子,第二天客户就能看到版本更新,老板说:“我们现在没有‘下班’这个概念,只有‘在线’和‘暂离’。”

未来的问题:全部上云?也不一定

虽然我说了这么多好处,但千万别以为我是无脑吹云端化。🙅 有些业务反而适合本地部署——比如对延迟极其敏感的实时控制系统,或者数据敏感到必须物理隔离的政务场景。

还有一点是“云依赖焦虑”,一旦全公司流程都挂在云上,如果网络抖动或者服务商出问题,是不是直接全员放假?这也提醒我们,云策略不能是“全部或零”,而是得核心业务优先、分阶段来。

我自己觉得,未来大概率是“混合模式”的天下——轻量办公上云,核心数据本地容灾,敏感操作私有部署,就像现在很多人既用公有云盘存电影,也会用NAS存家庭照片一样。

说在最后:云更像是一种思维

技术总是在迭代,今天叫“云电脑”,明天可能就叫“AI算力终端”,但本质上,企业数字化追求的从来不是某种具体技术,而是更敏捷的响应能力、更低的运营摩擦,以及更自由的创新可能。

也许再过几年,我们不会再讨论“要不要上云”,而是讨论“如何用好每一份云上的资源”,就像现在没人会问“要不要用电”一样——它早已成了商业环境中的自然存在。⚡️

唯一不会变的可能是:总有人抱怨系统卡顿,也总有人率先用新工具打开局面,而差距,往往就是在这些选择中拉开的。

写这篇文章时,我忍不住想起自己第一次用云协作文档时的震撼,从那之后,我就再也没用过U盘。(笑)

本文由丙英叡于2025-10-01发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/47676.html