虚拟内存:计算机存储空间的高效扩展策略探析

- 问答

- 2025-10-01 20:03:17

- 3

计算机存储空间的高效扩展策略探析

记得大学第一次学操作系统课的时候,老师讲到虚拟内存,我整个人是懵的,那时候满脑子都是:“内存不就是内存条吗?怎么还能‘虚拟’出来?” 甚至一度以为这是某种“作弊”手段——像打游戏开外挂那样,让电脑以为自己有更多资源,后来真正去写代码、跑程序,甚至自己的老笔记本频频卡死之后,才慢慢理解虚拟内存不是什么魔术,而是一个充满妥协与智慧的底层策略。

虚拟内存的核心,其实是“欺骗”,它让每个程序都觉得自己独占一整块巨大的内存空间,而实际上物理内存可能只有一点点,比如我以前那台联想小新,只有8GB RAM,却经常同时开十几个Chrome页面、一个PyCharm、再加个Photoshop——这时候要是没有虚拟内存,系统早就崩了,虚拟内存默默把一些暂时用不到的数据塞进硬盘里,等需要时再换回来,这种机制,本质上是在用时间(读写硬盘的速度慢)换空间(更大的地址范围),是一种典型的“空间扩展策略”。

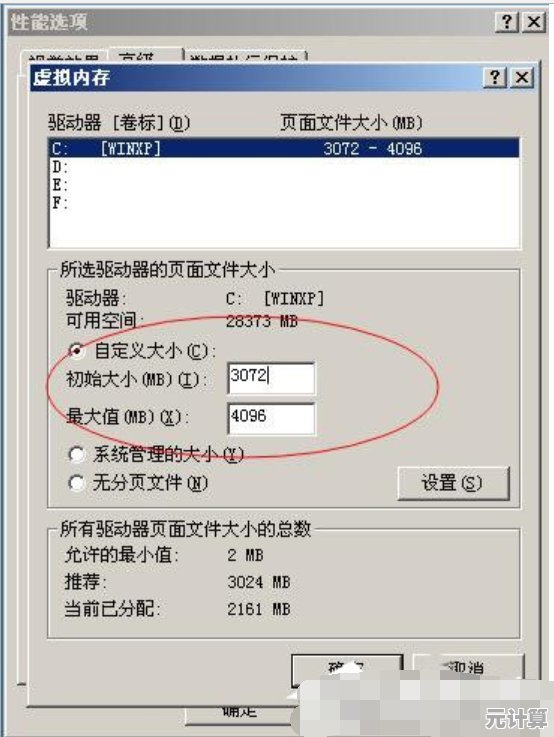

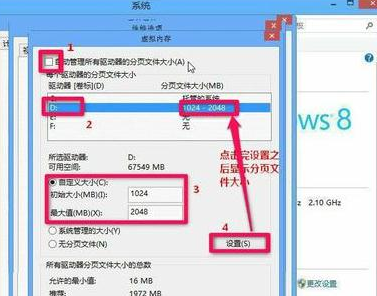

但这个东西真的完美吗?一点也不,我印象特别深的是有一次在Windows上跑一个渲染任务,内存占用飙到90%以上,然后硬盘灯狂闪不止,整个系统几乎卡成幻灯片,那时候我才意识到,虚拟内存的代价是性能的剧烈波动,硬盘的速度比内存慢几个数量级,一旦发生大量的“页面交换”(Page Swap),用户体验就会断崖式下跌,Linux的Swap机制也好,Windows的Pagefile也罢,其实都是在权衡:是允许程序崩溃,还是容忍系统变慢?这种二选一的困境几乎贯穿了整个虚拟内存的设计哲学。

虚拟内存还带来一些“副作用”,比如内存碎片化的问题——虽然虚拟地址空间是连续的,但映射到物理内存可能零零散散,这会拖慢查找效率,又比如安全性:不同进程的虚拟空间彼此隔离,这是好事,但也增加了系统复杂性和调度开销,我在学操作系统实验课的时候,自己写过一个简单版的页面置换算法(FIFO和LRU那种),才真正体会到内核开发者每天在面对什么样的纠结——怎么预测哪些数据最近不会用到?怎么减少缺页中断?这些都没有完美答案,只有情景下的最优解。

说到算法,虚拟内存的管理策略其实特别有“人味”,比如常用的LRU(最近最少使用)算法,听起来很合理,但实现起来成本很高;而CLOCK这种近似LRU的方案,反而更常用——因为它好实现,性能也不差,这让我觉得,计算机科学里很多看起来数学很完美的东西,最终落地时都是向现实妥协的结果,我们不是在追求理想国,而是在有限的条件里拼凑出最优解。

现在很多新硬件(比如SSD)部分缓解了虚拟内存的性能瓶颈,但并没有从根本上改变虚拟内存的局限性,甚至像云服务、容器化这类技术兴起之后,虚拟内存的角色也在变化——有时候资源隔离直接在更上层做掉了,虚拟内存反而成了幕后默默无闻的基础设施。

回过头看,虚拟内存其实是一个特别典型的工程思维产物:它不优雅,但极其实用;它带来问题,但又解决更迫切的问题,可能所有技术方案都是这样——没有完美,只有权衡,而我们要做的,就是看清楚代价在哪,然后决定是否愿意支付。

写完这些,我突然想起我那台老笔记本还在顽强地服役着——硬盘灯偶尔还是会疯狂闪烁,像在提醒我:内存不够用了,但咱们还能撑一会儿。

本文由姓灵阳于2025-10-01发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/47868.html