SPSS主成分分析操作指南:从数据导入到结果解读全解析

- 问答

- 2025-10-02 02:48:22

- 1

【纯手打干货】SPSS主成分分析到底咋搞?从懵逼到入门只需这一篇!

朋友们,今天咱们来唠唠SPSS里那个看起来高大上但其实贼实用的功能——主成分分析(PCA)🤔,说实话,我第一次用的时候也是头皮发麻,什么“降维”、“特征值”、“成分矩阵”……满屏术语差点把我送走,但用多了发现,这玩意儿简直是处理多变量数据的宝藏工具!(翻车经历也不少……)

数据导入:别在这步就翻车啊!

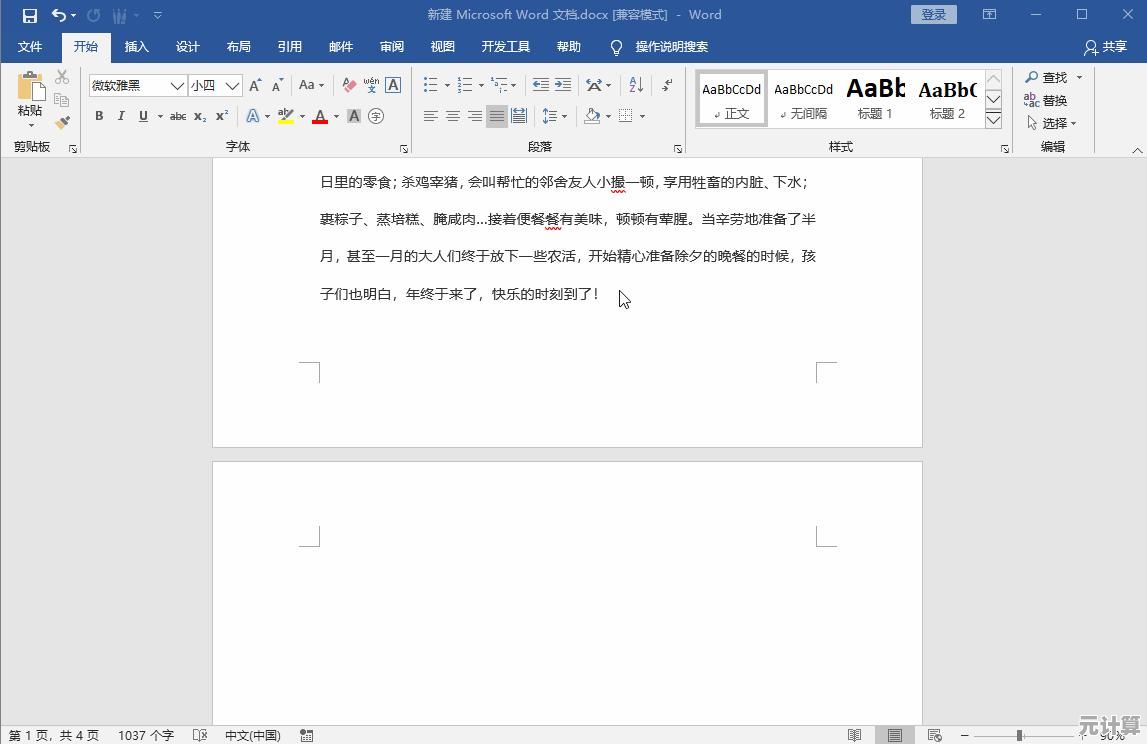

打开SPSS,点击【文件】→【打开】→【数据】,选你的Excel或CSV文件,但注意了!⚠️ 变量名千万别用中文/特殊符号(销售额(元)”这种),否则后续分析时SPSS会疯狂报错(别问我怎么知道的……),建议用英文缩写,income”“age”之类。

👉 个人踩坑记录:曾经有个变量名里带了个括号,SPSS直接卡死,我对着屏幕发了十分钟呆才发现问题……

操作步骤:手把手带你点按钮!

-

【分析】→【降维】→【因子分析】

(没错,SPSS里主成分分析藏在“因子分析”里,迷惑性极强😅) -

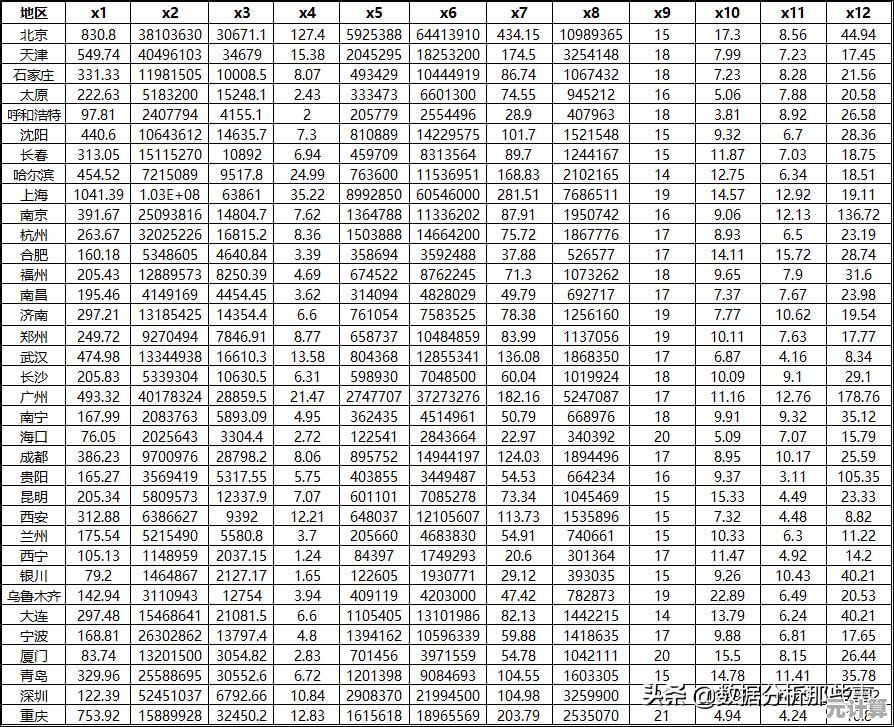

把变量扔进“变量”框:比如你有10个指标衡量经济发展,全选拖进去就行。

-

点击“描述”:勾选“初始解”和“KMO和巴特利特球形检验”(这货是用来判断数据适不适合做PCA的,KMO>0.6才算勉强过关)。

-

点击“抽取”:方法选“主成分”,输出勾选“未旋转因子解”和“碎石图”(碎石图超重要!后面说)。

-

点击“旋转”:选“最大方差法”(Varimax),这样结果更好解释。

-

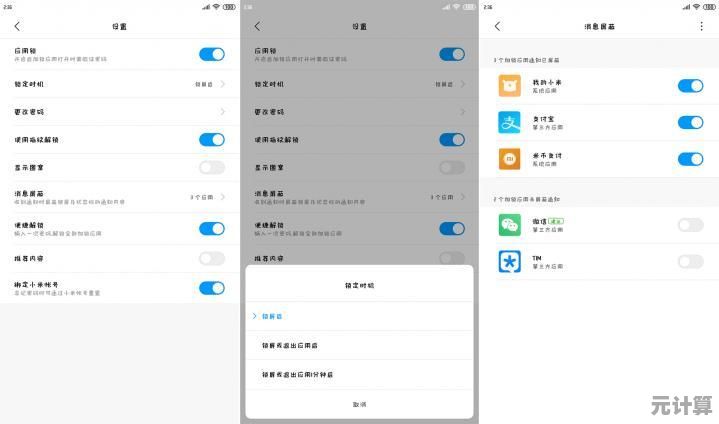

点击“得分”:勾选“保存为变量”,这样会生成主成分得分(后续分析用)。

-

最后点“确定”!🎉

结果解读:别被数字吓跑!

KMO和球形检验:

KMO值>0.7算合格(低于0.5的话……建议重新找数据吧),巴特利特检验显著性<0.05即可。

公因子方差表:

看“提取”列,值越大说明这个变量被主成分代表的程度越高(低于0.3的变量可能要考虑删掉)。

总方差解释表:

👀 重点看“初始特征值”那一栏!通常选择特征值>1的成分(SPSS默认标准),或者看累计方差贡献率>80%的前几个成分,比如前3个成分累计贡献率85%,那就用这3个代表原始10个变量。

碎石图(Scree Plot):

就是那个折线图!看拐点在哪里——拐点之后的部分像“山脚下的碎石”,成分重要性急剧下降,比如从第4个成分开始变平缓,那就取前3个。

成分矩阵/旋转后的成分矩阵:

旋转后的更好解释!成分1”在“GDP”“人均收入”上载荷高,可以命名为“经济规模”;“成分2”在“绿化率”“空气质量”上载荷高,就叫“环境质量”……(起名环节莫名有种当爹的感觉😂)

实战案例:我那次翻车又救回来的经历

上次帮朋友分析电商用户行为数据,20个指标(点击率、停留时长、购买频次……),KMO只有0.55,球形检验显著但碎石图拐点模糊……当时差点放弃😩,后来发现是“用户ID”这个变量混进去了(蠢哭了),删掉后KMO冲到0.78!最终提出4个主成分(“购买力”“活跃度”“偏好深度”“退货倾向”),后续做回归嘎嘎香~

一些不成熟的小建议

- 主成分得分可以保存下来后续做聚类/回归,超好用!

- 如果成分含义模糊,试试斜交旋转(Promax),但解释起来更复杂……

- 别忘了标准化数据!如果量纲不统一(比如年龄和收入),一定要在分析前勾选“分析”→“描述统计”→“Z得分”标准化。

主成分分析就是一个“浓缩精华”的过程——把一堆重复信息压缩成几个核心指标,还能避免多重共线性捣乱🧠,多试几次就熟了,下次遇到几十个变量的数据,别慌,打开SPSS就是干!

(完)

本文由坚永康于2025-10-02发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/48300.html