聚焦芯片法案:激发中国半导体产业的技术突破与市场竞争力

- 问答

- 2025-10-02 10:30:46

- 2

一场不得不打的硬仗

说实话,第一次看到美国芯片法案细节的时候,我正坐在办公室里刷新闻,手里的咖啡差点没端稳,那份法案像一记重拳,不光打在华为、中芯国际的身上,也打在每个关心中国科技产业的人的神经上,我们总说“卡脖子”,但这一次,卡得比以往更紧、更狠。

这不是什么新鲜话题,但这一次,氛围不一样了,以前我们讲“自主可控”多少带点口号感,现在再提,已经成了一种生存必须,很多人可能觉得半导体离自己很远——直到你买不到最新款的手机,直到某家创业公司因为缺芯被迫停摆,直到你发现某些工业设备的核心控制器全部依赖进口,那时候你才会真正意识到:这玩意儿,真不能全靠别人。

中国的半导体产业,像极了一个被迫早熟的孩子,你说它没进步吗?绝对不是,比如中微半导体的蚀刻机,已经能做到5纳米级别,在全球市场硬生生撕开一个口子;长江存储逐步挤进NAND闪存的高端牌桌,去年居然开始小规模量产232层产品——这放在五年前几乎没人敢想,还有华为的麒麟芯片,虽然被制裁后几乎“休克”,但海思的设计能力依然留在那,像一颗暂时休眠的种子。

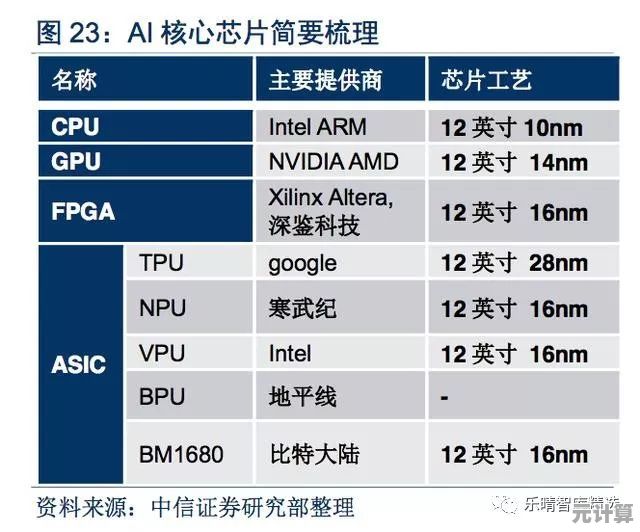

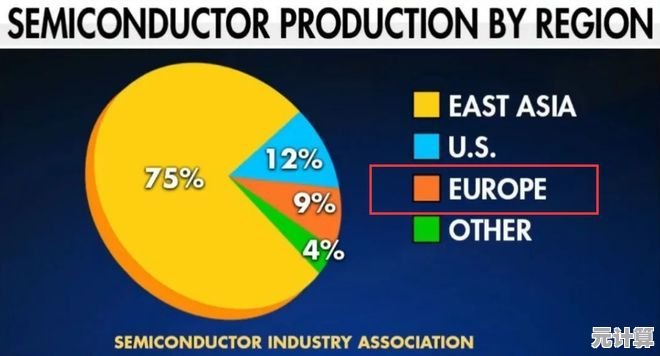

但问题也赤裸裸地摆在那儿:我们擅长点状突破,却难在系统层面打通,光刻机依赖ASML,EDA软件被Synopsys、Cadence、西门子EDA三家掐着走,就连芯片架构也逃不开ARM和RISC-V——虽然后者是开源的,但话语权仍不在我们手上,我有时会想,我们是不是太执着于“替代”而非“重构”?总在别人画的赛道里跑,再努力也可能只是追赶,而不是定义。

而芯片法案像一帖催化剂,逼着所有人重新思考路径,政策补贴当然重要,但钱不能直接变成技术,我见过一些地方政府一窝蜂建半导体产业园,拉来几个海外归来的团队,号称“三年攻克FinFET”,结果连人才都凑不齐,也见过某些企业拿着补贴东一榔头西一棒槌,什么火做什么,最后什么都没做深。

真正走得稳的,反而是那些愿意“慢下来”的案例,比如华为在堆叠芯片封装上的尝试,虽然被很多人吐槽是“妥协方案”,但至少是在现实约束下的务实创新,再比如上海微电子在28nm光刻机上的持续迭代——没有选择直接冲7nm,而是一步步吃透成熟工艺,慢,有时候反而是另一种快。

情绪上,行业里混杂着焦虑和乐观,焦虑的是,我们依然落后两三代,而国际环境越来越不友好;乐观的是,越来越多的人意识到:这不是一场能靠单点技术赢下的战争,它需要产业链协作、长期资本投入,甚至教育体系的底层改变——比如更多顶尖学生愿意投身材料、物理、精密制造,而不是一窝蜂去搞互联网和金融。

说到底,芯片法案是一面镜子,照出我们的弱,也映出我们的韧性和机会,它逼我们放弃幻想,也让我们重新审视自己究竟该如何创新——不仅要突破技术,更要构建生态;不仅要自主,还要开放中求主导,这条路很长,但每一小步,或许都在为未来的某个“不得不”时刻埋下伏笔。

也许有一天,我们回头看时会发现:正是这些“卡脖子”的瞬间,逼我们长出了自己的拳头。

本文由穆方方于2025-10-02发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/48793.html

![[美篇电脑版]开启电脑端书写灵感,发现生活之美的多元视角](http://max.xlisi.cn/zb_users/upload/2025/10/20251002124817175938049789441.jpg)